1918–1974

福井県武生町(現・越前市)生まれ。水彩絵の具を駆使し、絵本をはじめとする子どもの本の世界で活躍。「子どものしあわせと平和」をテーマに、時代を超えて愛される作品を残した。

1890-1977

いわさきちひろの母。長野県松本市生まれ。伝統的な女性像と教育への理解をあわせ持ち、娘ちひろの人生に大きな影響を与えた存在。

日本を代表する絵本画家、いわさきちひろは、母、岩崎文江の赴任先であった福井県武生市(現・越前市)に生まれ、東京で育ちました。14歳で岡田三郎助に師事し、デッサンと油絵の勉強を始め、また東京府立第六高等女学校を卒業後は藤原行成流の書を学びました。その後再び絵を描き、中谷泰、丸木俊に師事します。

1946年(昭和21年)、日本共産党に入党すると、そこで松本善明と知り合い1950年(昭和25年)に結婚、翌年に長男の猛を出産します。この頃より絵本画家として活動するようになりました。

代表作に『おふろでちゃぷちゃぷ』(童心社)、『あめのひのおるすばん』『ことりのくるひ』(至光社)、『戦火のなかの子どもたち』(岩崎書店)、画集に『ちひろBOX』『ちひろ 花の画集』(講談社)などがあります。また、1950年(昭和25年)の文部大臣賞をはじめ、小学館絵画賞(1956年/昭和31年)、サンケイ児童出版文化賞(1961年/昭和36年)、ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞(1973年/昭和48年)等を受賞しました。

1974年(昭和49年)、原発性肝ガンのため死去、享年55歳。青春時代に戦争を体験し、「世界中の子ども みんなに平和としあわせを」と願い、子どもを生涯のテーマとして描き続けた画家でした。

いわさきちひろの母、岩崎文江は長野県松本市の出身。1913年(大正2年)に奈良女子高等師範学校を卒業すると、開校されたばかりの(福井県)武生町立実科高等女学校に教師として赴任し、女子教育向上に尽力しました。

1918年(大正7年)春、長野県出身の建築技師であった倉科正勝と結婚しましたが、その後も単身、武生で教師を続けます。当初は同校寄宿舎の舎監をしていましたが、ちひろを身ごもり、この家の離れを借りて出産しました。当時、この家の持ち主は質・古着商をしていたと伝えられています。ちひろが誕生した翌年の3月、ちひろを抱いて夫の待つ東京に移り住みます。

その後は東京府立第六高等女学校の教師などを務め、1977年(昭和52年)に86歳の生涯を終えました。

5月10日、文江が岩崎家の長女として長野県松本町新橋(現・松本市新橋)に生まれる。家業は種苗店。

松本高等女学校卒業後、同校補習科に進む。

奈良女子高等師範学校に第一期生として入学。

卒業と同時に福井県武生町立実科高等女学校教諭として赴任。

若き日の母・岩崎文江

陸軍に建築技士として勤務していた倉科正勝を婿養子として迎え、結婚。

正勝、軍属としてシベリアに出征。

12月15日、雪の日、ちひろ誕生(当時としてはめずらしい共働き家庭)

生後57日目 1919年

正勝、シベリアより帰国。

4月下旬、東京・渋谷の家に移る。

ちひろ、母・文江が勤務していた東京府立第六高等女学校に入学。

絵に加えスポーツも得意でスキーや登山を好む。

東京・中目黒に移る。

文江は絵の好きなちひろを洋画界の重鎮・岡田三郎助に入門させる。

ちひろ、女学校補習科修了。小田周洋について藤原行成流の書を学ぶ。

ちひろ20歳、婿養子を迎えて最初の結婚、夫の赴任先の旧満州(中国東北部)大連へ渡るが、2年後、夫の自殺により帰国

母・文江、府立第六高等女学校を退職し大日本女子青年団主事に就任。

東京・中野に家を建て、移る。

1943年8月 東京都中野の自宅前で。

左から妹世史子、父正勝、ちひろ、母方の祖母なみ、ひとりおいて母文江、妹準子

ちひろ、女子開拓義勇隊に同行し書道の教師として旧満州(中国東北部)勃利に渡る。

現地は書道の教師ができるような状況ではなく、戦局の悪化を見越して日本に帰国。

東京山の手の空襲で、中野の自宅が焼失。一家は長野県松本市の文江の実家に疎開、終戦を迎える。

文江、夫・正勝とともに長野県松川村で開拓を始める。

ちひろ、松本市で日本共産党に入党。単身で上京し、日本共産党 宣伝部・芸術学校に入り、赤松俊子(丸木俊)に師事。

ちひろ、紙芝居『お母さんの話』を描いたことをきっかけに画家として立つことを決意。

ちひろ肖像 1940年代

ちひろ、日本共産党の活動を通じ出会った7歳半年下の松本善明氏と結婚。

夫・善明と 1950年

夫・善明は弁護士を目指す中、4月に長男猛が誕生。

ちひろ、絵筆一本で生活を支えるために、生後1ケ月半の息子を長野県・松川村の両親のもとへ預ける。

1952年に東京・練馬区下石神井に家を建て、親子3人で生活をはじめる。

絵雑誌の仕事を多く手がけるようになる。

下石神井の新居予定地にて 1951年11月

最初の絵本『ひとりでできるよ』を出版。

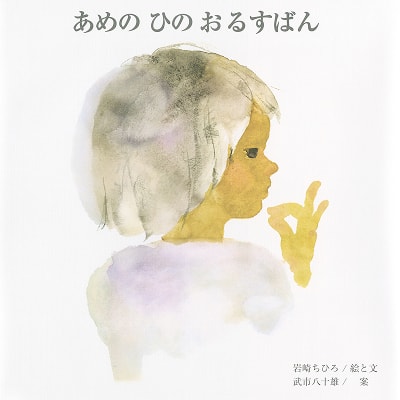

ちひろ、至光社の編集者・武市八十雄とともに新しい絵本づくりを模索し始め、『あめのひのおるすばん』にはじまる絵で展開する絵本を発表。

『あめのひのおるすばん』岩崎ちひろ・文 武市八十雄・案 至光社 1968年

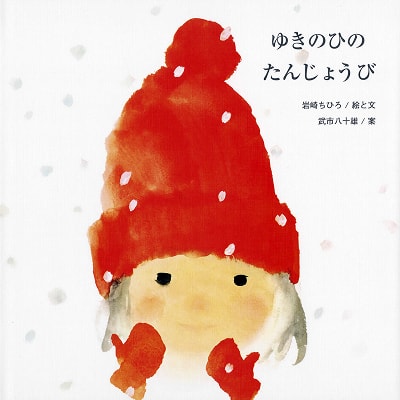

1973年には5冊目の絵本として『ゆきのひのたんじょうび』を描く。

『ゆきのひのたんじょうび』岩崎ちひろ・文 武市八十雄・案 至光社 1973年

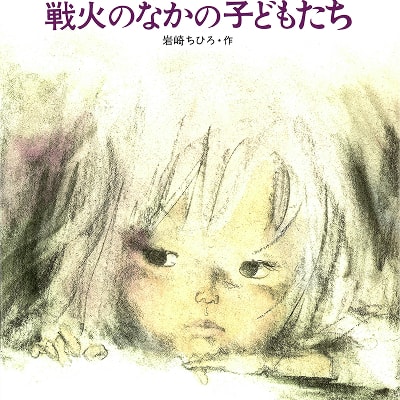

1973年、平和への願いをこめた『戦火のなかの子どもたち』を描く。

『戦火のなかの子どもたち』岩崎ちひろ・文 武市八十雄・案 至光社 1973年

8月8日、ちひろ、原発性肝がんのため55歳の若さで死去。

遺作「赤い蝋燭と人魚」(童心社)は翌年刊行された。

文江、北安曇野郡松川村の岩崎博・準子(文江三女)宅にてやすらかに死去。生涯に渡りちひろの画業を支え続けた。